Photos de Serge Corrieras

Textes de Thierry Poncet et Serge Corrieras

Car fous bien sûr ils l’étaient, ces gamins de la barje, ces folles filles, ces barrés papys de l’utopie !

Papillons attirés par la misère, visiteurs de guerres, calmes ludions ou agités pépères, le coeur à la cupidité ou les griffes avides de bonté, cherchant fortune ou bien sainteté, gourmands de thune ou d’identité, gentils ou méchants, quelle importance ?

Ils étaient légion dans ce Phnom Penh en déshérence.

On ignorait ce qui les avait conduits là, eux-mêmes ne le savaient guère.

Pour beaucoup ils furent mes potes, voisins sans paliers, camarades de drôle de classe.

Avec certains je fis ami à vie. Parmi d’autres on se contenta d’un verre. Je connus tout des uns. Des autres une seule confidence, un soir, un matin, par hasard, par ivresse, par mal du pays…

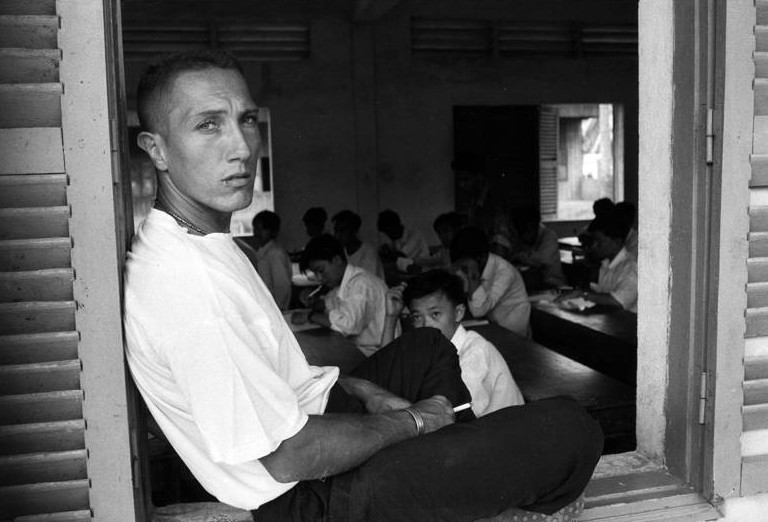

Tony était corse, mais, n’en déplaise à la sombre fierté de mes frères d’origine, ne l’eut-il été qu’il aurait tout de même compté parmi mes copains.

Stature d’athlète, gueule de cinoche, yeux de gamin rêveur…

Tony avait fait le soldat, engagé volontaire dans les paras, de ceux qui signent par goût de l’aventure, espoir de combats.

Son intelligence lui aurait sans aucun doute permis de faire un bel officier supérieur. Mais, en bout de contrat, dégoûté des chefs obtus et des casernements, il avait préféré reprendre sa liberté.

C’est le Muay Thaï, la terrible boxe thaïlandaise, qui lui offrit un destin.

Pendant des années, il partagea la vie des guerriers du ring du Siam, vivant en « gym », riche seulement d’un hamac d’une paire de tongs et d’une autre de gants, jusqu’à devenir l’un des rares combattant blancs reconnu par ses pairs.

En boxe, on devient vite trop vieux. En boxe thaï encore plus vite.

Il vint chercher pitance au Cambodge, dans l’espoir que les pious-pious de l’ONU ou bien les guérilleros d’un camp ou de l’autre trouveraient à employer un ancien boxeur soldat.

Je l’hébergeai un temps chez moi.

Par hasard, je fus amené à réaliser un reportage photo pour le compte d’un des frères Tep, une grande famille de la diaspora khmère, richissime, exilée en Europe et aux USA pendant la guerre civile et revenue au bercail.

Je leur présentai Tony. Ils l’engagèrent dans leur équipe de gardes du corps.

Ses qualités aidant, il ne tarda pas à en devenir le chef.

Plus tard, en 1997, alors que les troupes de l’ex-communiste Hun Sen gagnaient du terrain politique sur le prince Rannaridh (voir K-Songs n°17, Khmers ennemis), et que la famille Tep, fervente royaliste, connaissait quelques déboires, la révolte gronda parmi les gardes du corps.

Un des leaders de la mutinerie, jaloux de l’autorité de Tony, défia celui-ci.

Tony se débarrassa de son flingue, proposant au félon de régler l’histoire entre hommes, à coups de poings.

L’autre, connaissant les talents de boxeur de Tony, ne voulut pas courir de risques et le tua d’une balle dans la tête sans autre forme de procès.

Salut à toi, Tony, au ciel des baroudeurs, où il s’est bien trouvé un dieu ou un diable pour t’accueillir !

Un quintal et des brouettes. Une barbe d’ogre. Une bedaine de géant de jardin. Des cuissots un peu plus minces que des troncs de mélèzes, mais des poings légèrement plus massifs que des enclumes.

Quand, beurré, il s’engueulait avec son pote Gaby l’Indien, le chirurgien venu du grand nord canadien, on aurait dit que deux plantigrades s’affrontaient : un grizzli d’Amérique contre un ours brun des Carpathes.

Vasco était bulgare.

Ses journées commençaient par un petit-déjeuner constitué d’une bouteille de vodka – de la vraie, pas cette mixture d’imitation viet !– se poursuivaient à la bière jusqu’au repas de midi arrosé d’une bouteille de scotch – du vrai, pas de l’imitation thaïlandaise !– puis encore de la bière avant d’arriver au soir où il alternait gin et Cognac – du vrai, pas du…

Alors, vers minuit, soit il annonçait à ses plus proches voisins qu’il allait les assommer, soit il se juchait sur un meuble et dansait comme une apsara.

La vision de ce géant hirsute imitant les gestes graciles des danseuses khmères, le regard extatique, les lèvres fredonnant une mélopée traditionnelle, tandis que sous sa masse une pauvre table menaçait de plier à tout instant est de celles qu’on oublie jamais…

Dix ans durant, Vasco avait été le numéro 2 de l’ambassade de Bulgarie à Phnom Penh. C’est-à-dire celui qui faisait tourner la boutique, car « ambassadeur » était un titre honorifique, dans le monde stalinien.

Quand le mur de Berlin était tombé et les régimes socialistes d’Europe avec lui, ce diplomate et ingénieur, historien, parlant une douzaine de langues, avait laissé ses collègues rentrer au pays.

Il s’était approprié les vastes bâtiments de l’ambassade et avait fait construire de ses deniers, dans le parc jadis décoré de statues de Lénine et autres lurons, une chapelle orthodoxe

C’était grâce à lui que la mission UNTAC comptait un régiment bulgare.

Il avait pensé que la participation, première du genre, de son pays à une mission internationale de paix, réintroduirait la Bulgarie oubliée dans le concert des nations.

Les dirigeants n’avaient rien compris. Ils avaient empoché l’argent alloué par l’ONU et envoyé au Cambodge une compagnie factice, composée de repris de justice recrutés dans les prisons de Sofia et Varna.

Ces bandits avaient semé un bordel extraordinaire partout où on les avait affectés. Trafics avec les Cambodgiens, vol systématique de tout le matériel, véhicules, mobilier, armes… Maquereautage de putes, attaques à main armée, destruction de tous les locaux mis à leur disposition.

De toute la mission, les Bulgares furent ceux qui subirent le plus de pertes, faute aux règlements de compte et à la joyeuse habitude que ces messieurs avaient d’organiser des concours de roulette russe.

Vasco en avait conçu un singulier dépit.

Depuis, il profitait de ses contacts avec les hauts dignitaires du régime cambodgien pour faire l’intermédiaire dans tous les commerces qui passaient à portée de sa vaste oreille.

Vers la fin des années 90, une nuit, un flic posté à un barrage tira par erreur sur son fils qui s’amenait à moto. La balle lui paralysa à jamais le bras gauche.

Après cet incident, Vasco perdit de son allant.

Il se fit plus rare. Ne paya plus de ses tournées générales tonitruantes qui avaient contribué à sa légende.

Ne dansa plus comme une demoiselle sur les tables.

Je ne sais pas ce qu’il est devenu.

Salut à toi, Vasco, en espérant que tu as retrouvé ces rivages de la Mer Noire dont tu savais si bien parler !

Celui-là, c’est un fou célèbre, au moins par chez lui.

Pensez : il a même été élu par ses compatriotes « Suisse de l’année » – ne me demandez pas laquelle !

Docteur Beat Richner, médecin pédiatre, mais aussi violoncelliste, élève de Rostropovitch, et clown chantant, sous le nom de « Beatocello ».

Héritier d’une richissime famille zurichoise, il était venu au Cambodge pour la première fois dans les années 70, jeune pédiatre idéaliste.

Une vieille infirmière qui avait travaillé avec lui à cette époque m’a raconté un jour qu’elle l’avait vu, pendant une soirée mondaine sur une terrasse, imiter de son violoncelle le bruit des roquettes que s’échangeaient, à quelques kilomètres de Phnom Penh, les gouvernementaux et les Khmers rouges.

Après tout,la folie peut-être douce…

Les hommes de Pol Pot étant sur le point de gagner la partie, Beat Richner était monté dans le dernier avion que les autorités suisses avaient affrété pour leurs ressortissants.

Les Helvètes, ça sait partir à temps…

Beat avait vécu ce départ forcé comme un abandon de ses petits patients aux mains des barbares, un vrai traumatisme.

Il avait rongé son frein pendant près de quinze ans, s’emmerdant ferme sur les bords du Limat Quai et, dès que cela avait été possible, il avait repris un avion pour le Cambodge.

Trouvant en ruines l’hôpital où il avait bossé naguère, le « Kanta Bopha », il n’avait fait ni une ni deux, créé sur le champ la fondation Kanta Bopha, avait réuni en son sein une centaine de ses copains aussi riches que suisses allemands, et s’était lancé dans la reconstruction.

Que ce fut un succès, c’est peu dire.

Dès 1992, au milieu de Phnom Penh encore en ruines, l’hôpital pédiatrique Kanta Bopha était une île de salubrité et de (ré)confort, pourvu du matériel le plus en pointe possible, où tous les soins, dans ce pays où le moindre cachet de fausse aspirine valait bonbon, étaient absolument gratuits.

L’Organisation Mondiale de la Santé en prit ombrage.

D’après ses experts, c’était une erreur de prodiguer des soins d’une qualité supérieure à ce que l’économie d’un pays pouvait payer.

Beat Richner les traita publiquement d’idiots et d’assassins.

Les gens de l’O.M.S. l’accusèrent alors de faire, je cite : « une médecine de riche dans un pays pauvre ».

Beat menaça d’acheter de ses deniers une douzaine de Rolls-Royce pour les transformer en ambulances !

— « Ils vont voir ce que c’est qu’une médecine riche ! » fulminait-il.

La folie a parfois du bon…

Aujourd’hui, la fondation Kanta Bopha gère cinq grands hôpitaux pédiatriques à travers le Cambodge, tous financés par des dons de particuliers, par les fonds – énormes ! – que versent les membres du « board » et, deux fois par an, par un spectacle que Beatocello donne sous le chapiteau du cirque Knie, soirée de charité où les riches zurichois jouent au jeu de celui qui fera le plus gros chèque.

Alors…

Médecine de riches ? Médecine de charité ? Médecine de bonnes œuvres d’un autre temps ?

Qu’est-ce qu’il en pense, le gamin condamné par sa misère, sortant d’un Kanta Bopha guéri de ce qui aurait dû le tuer ?

La même chose, sans doute que le rhinocéros, personnage d’une des chansons les plus connues de Beatocello :

— « Es ist mir noch egal… »

Soit : « Je m’en fous pas mal ! »

Salut à vous, Docteur, que le Nobel soit avec vous !

On connaît les filles à soldats.

Yana Sissi, elle, était une fille à reporters.

Une groupie de photographes.

Parole, cette fille montait aux rideaux dès qu’un objectif se pointait dans son champ de vision !

Yana venait de très loin ;

Il peut arriver à tout le monde de naître dans les bas-fonds de Saïgon. Pour y survivre, il ne faut pas être n’importe qui. Pour en sortir, il faut carrément être quelqu’un.

Il faut de l’énergie. De l’intelligence. Du courage.

Vulgairement, on dit : il faut des couilles.

Des personnages décrits dans cette chronique, c’est cette gonzesse qui en avait la plus grosse paire, question balloches.

On connaît les vétérans de la guerre du Vietnam.

Yana en était un, elle aussi, à sa manière.

Elle avait été la compagne de Sean Flynn, fils de la star à moustaches et grand photographe de guerre, émargeant au Paris-match de la grande époque, qui avait fait à Yana la mauvaise blague de se faire tuer sur la frontière cambodgienne en même temps que son pote Gilles Caron.

C’est Tim Page qui l’avait ramenée au Cambodge, où elle comptait ouvrir un bordel ou se trouver un mari riche, au choix, suivant les opportunités.

Et attendant, elle avait repris ses activités favorites : faire la fête, se défoncer au maximum, picoler, rigoler et faire l’amour avec des photographes.

Tim me l’avait présentée.

Seigneur, qu’est-ce que je pouvais avoir l’air d’un petit jeunot, face à ce soudard femelle !

Elle m’avait fait du rentre-dedans.

N’écoutant que mon bon cœur, j’avais cédé à ses avances.

Je ne vous en dirai rien Sachez seulement que ce fut… Eblouissant !

Salut à toi, Yana Sissi, où que tu sois, la belle. J’espère de tout cœur que tu as trouvé ton mari !

Ou bien ouvert le plus beau des bordels…

Ils furent légion, les bistrots.

Ils déboulèrent dans le sillage de l’ONU, lointains héritiers de ceux qui suivaient les armées médiévales dans leurs roulottes, parasites accrochés à la troupe, vendeurs de vinasse et de vérole.

A seulement évoquer le sujet, un troupeau de prénoms me jaillit sous la plume. Le gros Gégé. Paulo le Roublard. Jacky la Brute. Didier le finaud. Thierry le poète…

Sans chauvinisme, je précise que nombre d’entre eux étaient français de France, venus en Indochine qui du Poitou, qui de Marseille, et que leurs établissements portaient des noms comme Le Bon Coin, Le Bar des Sports, Le père Tranquille, La Taverne ou Le Cordon Bleu.

Beaucoup avaient fait leurs classes à Bangkok où, depuis des décennies, une bande de Lyonnais aux curriculums pas toujours très propres font leur beurre dans le steak-frites mariné au pain de fesses.

D’autres débutaient, jeunes gens peu vaillants au travail, sans grande morale ni projets d’existence. Dame, c’était trop facile… Dans un pays où traînaient dix mille troufions, soldes en poches, seuls étaient nécessaires un local, une planche posée sur deux barriques, une glacière remplie de canettes et une enseigne peinte à la main pour se lancer dans le business limonadier. D’autant plus qu’en guise de déclaration au registre du commerce, il suffisait alors d’un petit bifton régulier dans la paume du flic du coin…

Luc était d’une autre trempe.

C’était un marin quasiment de naissance, un voileux qui avait traversé ses douze Atlantiques et autant de Pacifiques à bord de coques de noix dont vous et moi n’aurions voulues pour seulement sortir de la rade.

Des odyssées de clochard des mers, abrité des tempêtes sous un bout de bâche trouée, à court de vivres, d’eau et de cigarettes longtemps avant de toucher terre.

Il s’était fixé un temps en Polynésie, puis, lassé des vahinés et des cocotiers, il avait repris la barre pour finir par échouer au Cambodge.

Pourquoi là et pas ailleurs ?

Nul et même pas lui ne l’a jamais su.

Gueule taillée au vent et aux embruns, yeux plus habitués aux horizons qu’aux murs, à part ceux des tavernes des ports, voix sculptée aux gueulements et au rhum, il avait repris pour quelques piécettes un bar nommé Le Cactus, créé et mis en faillite par un Australien pas doué.

Il y régnait benoîtement, matelot en longue escale, Haddock de radoub, offrant la tournée du patron plus qu’à son tour et balayant d’un coup de patte indifférent les dettes du pochard qui, en bout de comptoir, lui demandait crédit d’un verre.

La saine gestion ne fait pas bon ménage avec la générosité. Après quelques mois de flambe et de joyeuses beuveries, il dut se résigner à jeter la clé du rideau de fer à la poubelle et réembarquer pour Neptune seul sait où.

Salut à toi et bon vent, l’Amiral !

(A suivre)

28 Responses to Kampuchea Songs – 23 : Quelques cinglés magnifiques