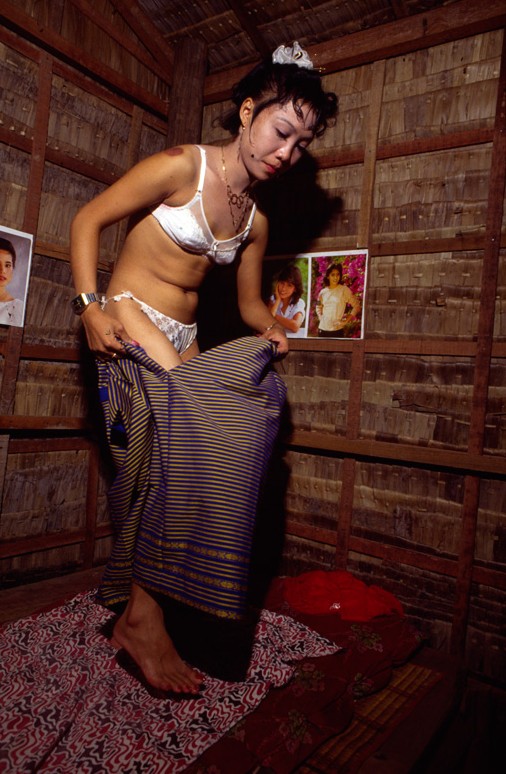

Photos de Serge Corrieras

Textes de Thierry Poncet et Serge Corrieras

Je pense à vous.

Mes dames, mes sœurs, mes âmes.

Quand mon cœur s’enlarme en insomnie, ces nuits de veille où le vent mouillé de France se glisse sous l’huis.

Je pense à vous.

Mes femmes d’un moment, mes fleurs cueillies.

Moi que tant de temps de tropiques ont fait exilé à domicile, paupières en douleur de ne pouvoir se coucher, le visage au miroir livide, mes sombres songes alourdis par le flacon qui se vide…

Je pense souvent à vous, mes amies, mes putains, mes filles.

C’était un semis de bicoques, une anarchique poussée de planches, de bâches et de bambous, tranchée d’une unique rue de poussière, flanquée de talus d’ordures amoncelées.

Jour et nuit les filles aux allures canailles s’y poussaient de l’épaule, déambulaient ondulantes ou paressaient en façade, la moue salope, le sourire invitant.

Les gardaient, vigilants matons, leurs maquereaux faussement débonnaires, portant longs les ongles de la paresse, les yeux vifs, avides, le regard charogne.

Les bousculaient en piaillant, jusque tard dans la nuit, les bandes de leurs marmailles, rieuses et joueuses, joyeuses comme des fleurettes poussées sur un fumier.

Ce sauvage sérail étendait sa fébrile crasse à onze kilomètres de Phnom Penh, au bord de la route du nord, celle qui mène à Battambang. Aussi l’appelait-on couramment : Kilomètre-11.

Mais son nom, son état-civil, son identité de baptême, c’était : Svay-Pak.

Pak, c’est village.

Svay, ça veut dire la syphilis, la maladie, mais aussi la mangue, le fruit, métaphore argotique qui désigne dans tout l’Extrême-orient le sexe des femmes.

Ainsi c’était, au choix, « La Cité De La Vérole ».

Ou « Le Jardin Des Mangues ».

Ou encore « Le Hameau De La Chatte ».

C’est-à-dire que, de quelque manière qu’on le nomme, c’était toujours une mauvaise blague…

Mes camarades et moi nous y arrêtions, de retour de maraudes sur nos chemins de guerre, fourbus, harassés d’action, le moral amer, le ventre assoiffé, la peau appelant la chair.

Ou bien nous y courrions, d’un jet de moto le long de la route nocturne, défiant les barrages des polices, emportés au bout de quelque nuit de bamboche, diables saouls, avides d’un surcroît de rires, de flots de bières et d’une débauche de corps faciles.

Si souvent nous y trouvait le matin suivant, au lever des premières poussières sous le soleil déjà brûlant.

On y traînait alors, à l’affût d’une danse encore, âmes et reins vidés de leur substance, faces fripées par l’alcool, nauséeux de tous les venins fumés. Et on commandait, obstinés, de quoi boire au petit jour, serrant contre nous nos conquêtes d’un soir, chassant nos migraines d’une bibine chaude et d’un rabiot d’amour.

Vous étiez Chenda, Maï, Mek, Suni, Mom…

Toutes arrachées, frivoles gamines, à une rizière sans futur.

C’était votre paysan de père, cet épuisé pauvre hère, qui, vous trouvant fainéantes ou bien rêveuses, rebelles ou bien coquettes, vous avait cédées pour une pincée de piécettes à un recruteur de bordels.

Sans doute, cette année-là, la saison sèche avait été trop dure, qui changeait la fertile boue des champs en pierre aride, généreuse seulement de craquelures. Ou bien c’était, au contraire, l’obstination des pluies d’une mousson si abondante qu’elle pourrissait le riz sur pieds.

Alors la famine s’était remise à hanter les alentours de la cahute.

Alors, pour le rachat d’une dette ou le prix d’un sac de semences, alors, trop jolies filles en terre de trop de misère, on vous avait vendues.

Vous étiez Mina, Meng, Tara, Vuti…

Toutes, après qu’on eut bradé votre pucelage pour un billet supplémentaire, engagées involontaires aux régiments des filles de joie.

Filles perdues, filles faciles, filles à soldats, filles pas chères, filles de peine…

Assemblées en volières au hasard des affectations, embrigadées ça ou là, à cette cabane ou à la suivante.

Revendues.

Prêtées.

Echangées.

Troquées.

Je me souviens de vous, ces soirs où hurlait la fièvre, quand n’en finissaient plus de tonner, martelant, les discos asiates sur les criardes sonos, quand les fumées et l’alcool finissaient de rendre vos âmes et les nôtres tout à fait folles.

Quand vous muiez soudain en soiffardes sirènes, déesses de l’aguiche, insolentes de la provoque, juments de manège au moteur emballé, prêtresses en transes d’un tourbillon délirant.

Qu’ils sonnaient fort, alors, vos esclaffements de sorcières !

Oh oui, mes dames de peu, vos rires sonores qui couvraient la musique et la misère, vos rires tendus d’une douloureuse joie, vos rires dont chaque éclat sonnait comme une insulte à votre destin !

La vie vous avait faites pauvresses et putains, vous vous deviez d’être les pires.

Jupées court. Dépoitraillées bas. Visages masqués de talc. Paupières fardées. Langues lancées, rapides vipères, aux orifices des lèvres peintes.

Vous deveniez maîtresses autant qu’esclaves, reines autant que servantes, souveraines éphémères des désirs mâles inassouvis.

Oui ! promettiez-vous de toute votre peau.

Oui !

Je serai bonne, ouverte et docile.

Je me ferai pour toi ta baiseuse, ta suceuse.

La gobeuse de tes couilles, la lécheuse de ta raie, l’avaleuse de ton foutre !

Ta chienne saillie !

Ta gentille enculée !

Malheur alors à celui qui ne savait pas bomber le torse, parler plus grave et rire plus fort !

Honte à qui ne savait d’une main hardie peloter chaque rebond de chair offerte.

Claquer les culs.

Beugler des serments d’amour.

Soupeser des seins, crier qu’on apporte encore de la bière, explorer des dessous de jupettes et, le geste large, mauvais prince, tapisser la table de talbins torchonnés !

Et quand pâlit la triste aube de France, au bout d’une nouvelle nuit esseulée, c’est encore à toi que je pense.

Ma putain, ma sœur.

Toi qui, par une aube différente, au fond d’un galetas de planches, fille de toutes les filles, salace et sans malice, pour m’accueillir t’écartelas sur ton grabat.

(A suivre)

15 Responses to Kampuchea Songs – 19 : Notre-Soeur-du-Sexe